Warning: Undefined array key 2 in /home/jojo0079/three-kingdoms.net/public_html/wp-content/themes/keni70_wp_beauty_green_201704120115/functions.php on line 3897

『三国志演義』から正史『三国志』まで、『三国志』に関連する用語を簡単に解説する用語事典の「け」で始まる用語をまとめています。

スポンサーリンク

け

磬(けい)

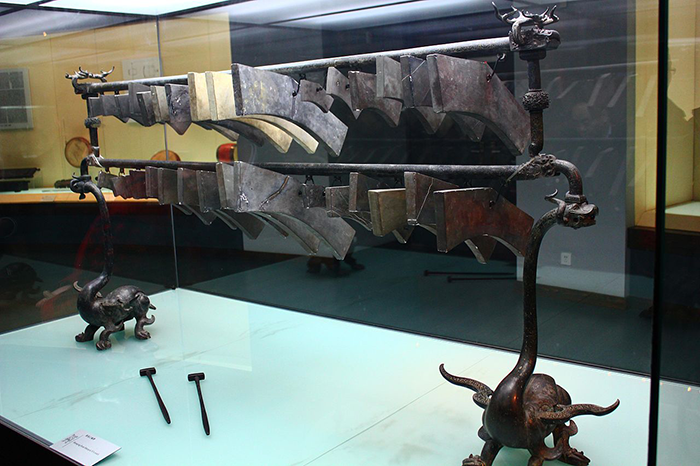

「ヘ」の字形をした石版をバチで打ち鳴らす古代中国の楽器のこと。

磬には、

- 石版が1個だけの「特磬」

- 石版が複数個からなり、旋律を鳴らすことができる「編磬」

がありますが、「編磬」の方が一般的です。

編磬

画像出典:wikipedia

熒惑(けいこく)

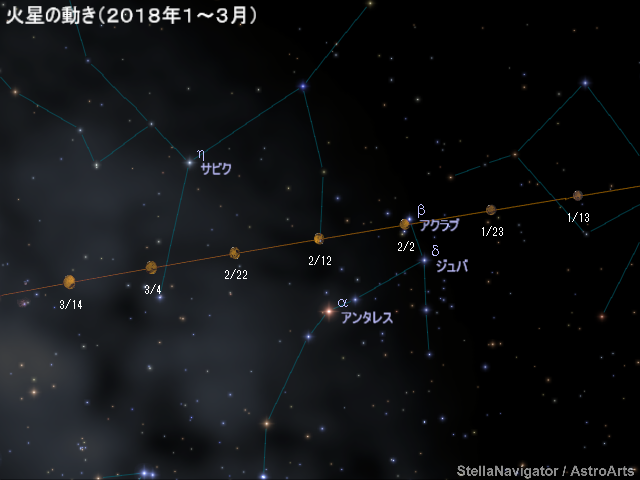

火星のこと。

熒惑が心宿(さそり座α星・アンタレス)に接近することをと、「熒惑守心」と言い、不吉の前兆とされました。

1~3月の火星の動き(南南東の空)

画像出典:AstroArts

京兆尹(けいちょういん)

1.

司隷の郡の1つ。かつての前漢の首都・長安があります。

関連記事

2. 定員:1名・秩中二千石(三品)

長安とその周辺を治める京兆尹の太守のこと。

景帝(けいてい)

中華の天子(皇帝)の諡号の一つ。

『三国志』にゆかりの深い景帝には、

- 前漢の第6代皇帝・孝景皇帝【劉啓】

- 呉の第3代皇帝・景皇帝【孫休】

- 西晋の世宗景皇帝【司馬師】(追諡)

がいます。

関連用語

県尉(けんい)

各県で盗賊の捕縛・犯罪捜査を行い、治安維持にあたる官職。

献帝春秋(けんていしゅんじゅう)

袁曄の撰による後漢献帝期の事跡を記録した書。全10巻とされていますが、散佚しました。『漢献帝春秋』とも言います。

『三国志』に注をつけた裴松之は、その内容の不正確さを批判しています。

剣履上殿(けんりじょうでん)

天子から特別な臣下に与えられる特権(特別待遇)の1つ。

剣を帯びたまま宮中にのぼっても良い。つまり、皇帝の前でも剣をはずさなくても良いという特権。

前漢の相国・蕭何に許されたのをはじめに、後漢では梁冀、董卓、曹操がこの特権を許されました。

関連用語

スポンサーリンク