Warning: Undefined array key 2 in

/home/jojo0079/three-kingdoms.net/public_html/wp-content/themes/keni70_wp_beauty_green_201704120115/functions.php on line

3897

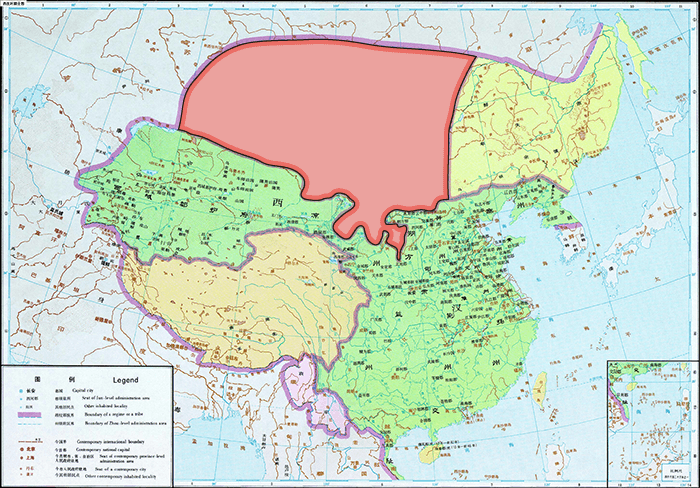

前漢・成帝③・哀帝・平帝、新・王莽時代の匈奴、烏珠留若鞮単于についてまとめています。

スポンサーリンク

匈奴・前漢時代⑬新①烏珠留若鞮単于

匈奴(前漢時代)

若鞮について

匈奴では「孝」のことを「若鞮」と言います。

呼韓邪単于の時代以降、匈奴は漢と親密になり、漢の皇帝の諡に「孝」の字をつけるのを見てこれを慕い、みな「若鞮」の字をつけるようになりました。

漢の皇帝の「孝」の字が省略されるように、多くの場合、単于の「若鞮」の字も省略して記述されています。

烏珠留若鞮単于の即位【前漢:成帝】

漢の綏和元年(紀元前8年)、車牙単于は立って4年で亡くなり、弟の囊知牙斯が立って烏珠留若鞮単于となりました。

烏珠留単于は立つと、第2閼氏*1の子・楽を左賢王とし、第5閼氏*1の子・輿を右賢王とし、子の右股奴王・烏鞮牙斯を漢に遣わして入侍*2させました。

脚注

*1単于の后妃の称号。匈奴部族中の特定の数氏族から選ばれるのが原則であった。

*2諸侯王や帰服した非漢人の王が「天子(皇帝)の側近くに侍らせる」という名目で漢の都に子息を送ること。人質の一種。

漢の領土割譲要求を断る【前漢:成帝】

烏珠留単于が立つと、漢は使者として中郎将の夏侯藩と副校尉の韓容を匈奴に遣わしました。

当時、成帝の舅で大司馬・票騎将軍の王根が尚書の事を統括していましたが、ある人が王根に説いて言いました。

「匈奴には漢の張掖郡に斗入*4している地があり、そこでは珍しい材木や箭竿(矢幹)、矢羽に用いる鷲の羽を得ることができます。

もしこの地を得ることができれば、辺境は甚だ饒かになり、国家として領土を広める実益がありますので、将軍(王根)の顕功(顕著な功績)は無窮(永遠)に語り継がれるようになるでしょう」

王根が成帝のためにその利益を言上すると、天子(成帝)はすぐさま単于にその地を求めたいと思いましたが、「もし得ることができなかった場合、(天子の)詔命を傷つけ国威を損なうことになる」ことを心配していました。

そこで王根は、直ちに夏侯藩に天子(成帝)の意向を曉らせると、夏侯藩の申し出ということにしてこれを(単于に)求めさせることにします。

夏侯藩は匈奴に到着すると、話のついでを装って単于に言いました。

夏侯藩「窺い見ますに、匈奴には漢の張掖郡に斗入*4している地があります。そのため漢の3都尉は塞(長城)に在駐しているため士卒数百人は寒さに苦しみ、久しく候望(見張り)に疲労しております。単于には宜しく上書してこの地を献上し、両都尉・士卒数百人を解放することによって天子(成帝)のご厚恩に報いられたならば、 必ずやその見返りも大きなものとなるでしょう」

単于「これは天子(成帝)の詔語であろうか、それとも使者の求めによるものだろうか?」

夏侯藩「詔指(天子の意向)ですが、藩としてもまた単于のために善計を画っただけのことです」

単于「孝宣・孝元皇帝(宣帝と元帝)は父・呼韓邪単于を哀憐したまい、長城以北は匈奴の領有するところとなった。かの地は温偶駼王の居地であるから、(私は)その地形・産物などを把握していない。使いの者を派遣して問うてみよう」

夏侯藩と韓容は漢に帰りましたが、その後また匈奴に使者としてやって来て土地を求めると、単于は答えて言いました。

「父兄・5世に亘って漢がこの地を求めることはなかったのに、知の代になって求めて来るのはなぜであろうか?

温偶駼王に問うたところ、匈奴の西辺の諸侯(小国)は穹廬(テント状の住宅)や車を作るのに、みなこの山の材木を使っているとか。ともあれ、先祖伝来の地を敢えて手放そうとは思わない」

夏侯藩は帰国すると、太原太守に遷りました。

その後、単于が使者を派遣して上書し、夏侯藩が土地を求めた事状について上聞すると、成帝はこれに報えて詔を下し、

「夏侯藩が勝手に詔と称して単于に土地を求めたこと。法では死罪に相当するが、2度の大赦を経て今は夏侯藩を済南太守に徙し、匈奴に関わらせないこととした」

と言いました。

翌年、匈奴の侍子*2・烏鞮牙斯が亡くなって帰葬されると、単于はまた、子の左於駼仇撣王・稽留昆を漢に遣わして入侍*2させました。

脚注

*2諸侯王や帰服した非漢人の王が「天子(皇帝)の側近くに侍らせる」という名目で漢の都に子息を送ること。人質の一種。

*3領尚書事。実質的な権力機構である尚書台を統括する権限を持つ。後漢では録尚書事。

*4岬などが斗枡の隅のように角ばって入りこんでいること。

烏孫国の侵入【前漢:哀帝】

漢の哀帝の建平2年(紀元前5年)、烏孫国*5の庶子・卑援疐翕侯の人衆が匈奴の西の境界に侵入して牛畜を寇盗(略奪)し、多くの民を殺害します。

報告を受けた単于が、左大当戸の烏夷泠に5千騎を率いて烏孫国*5を攻撃させ、数百人を殺害・千余人を略奪し、牛畜を駆り立てて去ると、卑援疐は恐れ、子の趨逯を匈奴に遣わして人質としました。

単于がこの事状を報告して上聞したところ、漢は中郎将の丁野林と副校尉の公乗音を派遣して単于を責め、卑援疐の人質の子を帰国させるように告げたので、単于は詔を受けて(趨逯を)帰国させました。

脚注

*5漢代の西域最大の国。新疆・温宿以北、伊黎以南の地。その民は青眼赤須(赤ひげ)で、トルコ族の一種。初め大月氏と共に敦煌・祁連の間にいたが、後に大月氏を破って烏孫国を建国し、漢と和親した。

単于の参朝【前漢:哀帝】

漢に朝賀することを願う

漢の哀帝の建平4年(紀元前3年)、単于は上書して翌年の正月に朝賀することを願いましたが、当時、哀帝は病に伏せっており、またある人が、

「匈奴は黄河の上流からやって来て人を厭い、黄龍・竟寧年間以来、単于が中国(漢)に朝賀すると、その都度 大故*6があった」

と言ったのを聞いて、単于の願いを承諾することに難色を示しました。

そこで公卿たちに問うたところ、公卿たちもまた、

「府帑(国庫金)を浪費させるだけですので、しばらく許可しないほうがよろしいでしょう」

と、単于の朝賀に反対の意見を述べました。

黄門郎・揚雄の諫言

単于の使者が辞去し、まだ匈奴に出発する前のこと。黄門郎の揚雄が上書して諫めました。

揚雄の上書・全文

タップ(クリック)すると開きます。

臣は「『六経の治』は未乱を貴び、『兵家の勝』は未戦を貴ぶ」と聞いております。この2つは「大事の根本」であって、(国家の事柄を判断する際に)考慮に入れないわけにはいきません。

臣が愚かながら考えますに、今、単于が上書して朝賀を求めているのに国家(漢)がこれを許さなければ、漢と匈奴の間に隙(不和)を生じさせる原因となってしまうでしょう。

もともと北方の狄は、五帝(太古の5人の帝王)でも臣従させることはできず、三王*7でも制御することはできませんでした。これと隙(不和)を生じさせてはならないことは明白です。

臣はここで敢えて遠い昔のことは言わず、秦以来のことを引用して、この理由を明らかにしたいと存じます。

秦の始皇帝の強大さ、(秦の将軍・)蒙恬の武威、40万の帯甲(武装兵)をもってしても、敢えて西河(オルドス地方)を窺おうとせず、長城を築いてその境界としました。

漢が興った当初は、高祖(劉邦)の威霊と30万の軍勢をもってしても、平城に困しみ、兵士は(包囲されて)7日の間、食べ物を食べることができませんでした。この時(漢には)、奇譎の士(優れた謀略の士)や石画の臣*8が甚だ多く、どのように脱出したのかは世に公言することはできません。(関連記事)

また、高皇后(高祖の皇后・呂后)がかつて匈奴の非礼に憤り、群臣が宮廷で評議した際、樊噲が「10万の軍勢をもって匈奴中を蹂躙したい」と請うと、季布は「樊噲を斬るべしっ!妄りに(高皇后に)阿り順うとは何たることかっ!」と言いました。

そこで大臣が方便の辞を綴って返書を送ったところ、匈奴は結解*9し、中国(漢)の憂いはなくなりました。(関連記事)

孝文帝(文帝)の御代に至ると、匈奴が北の辺境を侵し暴れ、斥候の騎兵が雍、甘泉の辺りまで出没したので、京師(首都:長安)では大いに駭き、3人の将軍を細柳、棘門、覇上に駐屯させてこれに備えましたが、数ヶ月で罷めました。

孝武帝(武帝)が即位なされると、馬邑の策略を設けて匈奴を誘い出そうとし、(御史大夫の)韓安国に30万の軍勢を率いて迎え撃たせようとしましたが、匈奴がこれに気づいて去ったため、いたずらに財を費やし兵を労しただけで1人の虜(敵兵)すら見ることができず、ましてや単于の面を見るどころではありませんでした。(馬邑の役)

その後、深く「社稷(国家)の計」を惟い、壮大な「万載(万年)の策」をもって数10万の軍を興し、衛青・霍去病に兵を指揮させること前後10余年、西河に(船を)浮かべ大幕(大きな砂漠)を絶り、寘顏*10を破り王庭(匈奴の首都)を襲い、その地の果てまで行き着き逃げる敵を追って北に逐い払い、狼居胥山で「封の祭*11」を行い姑衍山で「禅の祭*12」を行って翰海*13に臨み、百を数える(匈奴の)名王・貴人(貴族)を捕虜としました。

これ以降、匈奴は震え怖れ、ますます和親を求めて来るようになりましたが、それでもまだ臣と称して仕えることは承諾しなかったのです。

そもそも前の世は、このように量り知れない費用を費やし、罪なき人々を労役してまで「狼望の北*14」に報復したことで、満足できましたでしょうか?

思いますに、一度も労しない者は久しく佚しむことはできず、少しも費やさない者は永く寧らかではいられません。故に百万の軍を忍んで飢えた虎の喙(口)で摧させ、府庫の財を運んで盧山の壑(谷)に填めても悔いはないのです。

(宣帝の)本始年間(紀元前73年〜紀元前70年)の初めに至ると、匈奴には「漢に従わない」という堅い心があり、烏孫国*5を攻撃して(烏孫国*5に嫁いでいた)公主(皇女)を奪おうとしましたので、漢は5人の将軍と総兵15万騎を発して(匈奴の)南で狩猟し、長羅侯(・常恵)には烏孫国*5の5万騎をもって(匈奴の)西を震わせて、それぞれ帰還しました。

ですがこの時獲たものは鮮なく、徒に威武を奮い揚げて「漢兵の襲撃が雷や風のようであることを明らかにした」に過ぎず、戦果を挙げずに帰還した(虎牙将軍・田順と祁連将軍・田広明の)両将軍を罰して自殺させました。

故に北狄(匈奴)が屈服しなければ、中国(漢)はまだ枕を高くして安眠することはできなかったのです。(関連記事)

(宣帝の)元康・神爵年間(紀元前65年〜紀元前58年)に至ると、(天子の)大いなる教化は神の如く明らかに、鴻恩(大恩)はあまねく行き渡り、匈奴では国内が乱れて5人の単于が争い立ちました。その結果、日逐・呼韓邪は(国人を)携えて帰化し、手足を地に伏して臣と称しましたが、それでもなお繋ぎ止めて掣肘することはなく、朝賀を望む者は拒まず、望まない者には強請しませんでした。

なぜでしょうか?

外国(匈奴)は生まれつき猛々しく残忍で、風貌は逞しく、力を負み気を怙むので、善をもって教化することは難しく、悪に染りやすいので、その強さは挫き難く和を得難いからです。

未だ(漢に)帰服していない時には、兵を労して遠征し、国を傾けて財貨を殫(尽)くし、尸を伏せ血を流しても、堅固な敵を抜き破ることは難しいものですが、すでに帰服した後には、これを慰撫し、交わり接して賂を贈れば、(匈奴も)今回のように威儀を正して振る舞うようになるのです。

かつて(漢は、)大宛*15の城を屠り、烏桓(烏丸)の塁を踏み、姑繒*16の城壁を探い、蕩姐*17の祭の場を籍み、朝鮮の旃を艾め、両越(東越と南越)の旗を抜き取りましたが、近いところは10日から1ヶ月の役に過ぎず、遠いところでも半年の労を経ず、すでにその庭(首都)を犁き耕し、その閭(里門)を掃き、郡県を置いて、雲が去るように、席を巻くように、後に何の余災もありませんでした。

ですが、ただ北狄(匈奴)だけはそれらのようにはいかず、真に中国(漢)の堅敵(強敵)であり、他の3方の辺境と比べて遠く隔たっております。故に前世より(匈奴との関係を)甚だしく重視してきました。軽々しく軽んずるべきではありません。

今、単于は(漢の)義に帰服し款誠の心を懐いて、その庭(首都)を離れ(天子の)御前において陳べ見そうとしております。これこそ上世(大昔)からの(果たされなかった)遺策であり、神霊が想い望まれたところであって、どれほど国家の負担となっても成し遂げようとしてきた理想の状態なのです。

どうして「(匈奴は黄河の上流から)やって来て人を厭いう」という辞を理由に(単于の参朝を)拒み、無期限に疎遠となるようなことをなさって、(これまで漢が単于に与えてきた)昔の恩を消し去り、将来の隙(不和)の扉を開こうとなさるのですかっ!

そもそも真心をもって親しもうとする者を拒んで、相手の心に恨みを懐かせれば、漢に怨みを向け自ら断絶し、北面して臣従する心をなくしてしまいます。(そうして単于を)威すことも諭すこともできなくなってしまっては、どうしてこれを「大憂(大きな憂い)」と呼ばずにおれましょうかっ!

明者は無形のうちに視て、聴者は無声のうちに聴いて、問題を未然に防ぎます。(そうして問題を未然に防げば、)蒙恬・樊噲の労を繰り返す必要がなく、再び棘門・細柳の軍備を備える必要もなく、馬邑の策など設ける必要もありませんし、衛青・霍光の功績や5人の将軍の武威を震わせる場所もないのではありませんか?

一度、隙(不和)を生じさせてしまえば、内に智者が(智恵を絞って)心を労し、外に弁者が轂*18を擊ち合わせて(馳せまわったとして)も、なお問題を未然に防ぐことには及ばないのです。

これまで西域を図り、車師国*19を制し、城郭都護(西域都護)を置いて西域の36国を護って、その経費が毎年・数百万銭を計えましたが、これは康居国*20と烏孫国*5が、白龍堆*21を越えて匈奴の西側に侵攻できるようにするためであったのでしょうか?

そうではなく、これらは(漢が)匈奴を制するための手段であったのです。

そもそも百年の苦労(の成果)を1日で失い、10を費やしながら1を愛まれるとは。臣は国家のために、秘かに不安に堪えないのです。

ただ陛下には、未だ乱れ戦うことになる前に、このことを少しでもご留意され、辺境に芽生えようとしている禍を食い止めてくださいますように。

脚注

*5漢代の西域最大の国。新疆・温宿以北、伊黎以南の地。その民は青眼赤須(赤ひげ)で、トルコ族の一種。初め大月氏と共に敦煌・祁連の間にいたが、後に大月氏を破って烏孫国を建国し、漢と和親した。

*7中国古代の三人の聖王。夏の禹王・殷の湯王・周の文王(または武王)のこと。

*8失敗や危険が少ない計画を立てる臣下。または、壮大な計画を立てる臣下。「石画」とは石のように堅い計画のこと。

*9煩悩に縛られて自由でないこと。悟りを得て煩悩を脱すること。今回は後者。

冒頓単于は高皇后に「未亡人となって寂しいだろうから、私でよければ慰めてやろう」という主旨の書簡を送ったが、高皇后が謙って辞退すると、非礼を詫びて漢と和親した。

*10祁連山の別名。匈奴を指す。

*11高山の頂上で土を盛り祭壇を築いて天に告祭する儀式。

*12地を祓って天地の神を祭ること。

*13バイカル湖。一説にゴビ砂漠。

*14狼煙を挙げて敵を見張る北の辺境の地。

*15西域の国の1つ。大宛国。かつて中央アジアのシル川流域・フェルガナ盆地にあり、汗血馬の産地として知られた。転じて西域諸国を指すこともある。

*16益州にいた西南夷の一種。

*17羌族の一種。

*18車輪の中心の太い丸い部分。中を車軸が通り、周囲に輻(スポーク)が放射状に差し込まれている。

轂擊とは轂同士が擊ち合うほど往来が激しいこと。

*19西域の国の1つ。かつて東トルキスタンに存在したオアシス都市国家。

*20中央アジアのシル河下流よりキルギス・ステップの地方。

*21新疆ウイグル自治区の南東部にある砂漠の名。

この諫言に目が覚める思いがした天子(哀帝)は、匈奴の使者を召し還すと、改めて単于に返書して参朝することを許し、諫めた揚雄には帛50匹と黃金10斤を下賜しました。

ですが単于は、まだ出発しないうちにたまたま病にかかったので、また使者を遣わして、翌年に参朝することを願いました。

単于が参朝する際の随員は、前例では名王以下、従者2百余人となっていましたが、単于はまた上書して、

「天子(哀帝)の神霊を蒙りまして、民は盛壮であります。願わくは5百人の者を従えて入朝し、もって天子(哀帝)のご盛徳を明らかにしたいと存じます」

と言うと、天子(哀帝)はこれをみな許しました。

脚注

*6大きな事故、災害。大きな不幸、父母の喪。

単于の参朝

漢の元寿2年(紀元前1年)、単于が来朝すると、天子(哀帝)は(単于の来た方角が)太歳*22の方角に当たっていたため、これを厭勝*23して忌避しようと、単于を上林苑の蒲陶宮に宿泊させました。

このことは、単于には「敬意を加えるためである」と伝えていましたが、単于はこれが厭勝*23であることを知っていました。

今回の入朝によって単于は、衣370襲、錦繡・繒帛3万匹、絮(綿)3万斤を増し加えられ、それ以外は漢の河平4年(紀元前25年)正月に復株累若鞮単于が入朝した際と同様に下賜されました。(関連記事)

朝賀の儀式が終わると、漢は中郎将の韓況を遣わして単于を送らせました。

単于は塞(長城)を出て休屯井に至ると北に車田盧水を渡り、迂回して遠回りしました。その結果、韓況らは食糧が欠乏し、単于は食糧を供給しましたが、期日を過ぎて50余日経ってようやく帰還しました。

脚注

*22木星の異名。術数家は太歳をもって「人君の象」とし、これに当たる方角はすべて犯すべからざるものとした。

単于の来た方角がこれに当たったので、これを忌避しようとした。

*23まじないで圧服すること。

漢への入侍を更新する【前漢:平帝】

以前、哀帝は(単于が漢に入侍*2させていた)稽留昆を単于に伴わせて帰しましたが、帰国すると、単于はまた稽留昆の同母兄の右大且・方とその婦(妻)を遣わして入侍*2させ、彼らが帰還すると、今度は且方(右大且・方)の同母兄、左日逐王・都とその婦(妻)を入侍*2させました。

当時、漢の平帝はまだ幼かったため、太皇太后が称制*24し、新都侯・王莽が政務を執っていました。

そこで王莽は、太后に(漢の)威徳が前代(の哀帝)より盛んであることを示そうとして、単于に仄めかして王昭君(と復株累単于)の女・須卜居次*25・雲を太后に入侍*2させると、太后はこれを甚だ手厚く賞賜しました。

脚注

*2諸侯王や帰服した非漢人の王が「天子(皇帝)の側近くに侍らせる」という名目で漢の都に子息を送ること。人質の一種。

*24太皇太后などが天子に代わって制を称する(政令を行う)こと。詔書に対して制書は制度をつくる命令を言う。

*25居次は漢の公主に同じ。単于の女の号。

漢の4ヶ条を受け入れる【前漢:平帝】

当時、西域の車師後王・姑句(原文:句姑)と去胡来王・唐兜はみな都護校尉を怨恨んでおり、妻子・民衆を引き連れて匈奴に投降して来ました。(関連記事)

単于はこれを受け入れて左谷蠡王の地におらせ、使者を派遣して「臣は謹んで、すでに(姑句と唐兜を)受け入れました」と上書します。

すると(漢は)、詔書をもって中郎将の韓隆、王昌、副校尉の甄阜、侍中謁者の帛敞、長水校尉の王歙を匈奴に派遣して、

「西域は(漢に)内属しているのだから、(匈奴が投降を)受け入れることなどできないはずである。今すぐこれを帰らせよ」

と単于に言いました。これに単于が、

「孝宣(宣帝)・孝元皇帝(元帝)は(匈奴を)哀憐したまい、『長城以南は天子(漢)が領有し、長城以北は単于(匈奴)が領有する』ことを約束なされ、塞(長城)を犯す者があればすぐさまその事状を上聞し、投降する者があっても、それを受け入れることはできないこととなっておりました。

臣・知の父・呼韓邪単于は量り知れないご恩を蒙り、遺言して『中国(漢)から投降して来る者があっても受け入れてはならず、直ちに塞(長城)に送り返して天子のご厚恩に報いよ』と申しました。

ですがこの度のことは、[中国人(漢人)ではなく]外国人ですので、受け入れることはできるはずでございましょう」

と言うと、使者は、

「匈奴は骨肉同士で攻め合い国がほとんど絶えようとしていたのに、中国(漢)の大恩を蒙って危急存亡の状態から回復し、妻も子も無事安全に、累世相継ぐことができたのではないか。宜しく(天子の)ご厚恩に報いるべきである」

と言いました。

すると単于は叩頭して謝罪し、2人の虜(姑句と唐兜)を捕らえて使者に引き渡すと、(漢は)詔を下して中郎将の王萌を派遣し、西域の悪都奴*26の境界で待たせて、これを出迎え受け取らせました。

単于が使者を派遣して(姑句と唐兜の)免罪を請い、漢の使者がこれを上聞しましたが、(漢は)聴き入れず、詔を下して西域諸国の王を会同させ、(姑句と唐兜の)2人を斬って見せしめとします。

そして漢は新たに、

- 逃亡して匈奴に入った中国人(漢人)

- 逃亡して匈奴に降伏した烏孫国*5の者

- 匈奴に降伏した、中国(漢)の印綬を佩びた西域諸国の者

- 匈奴に降伏した烏桓(烏丸)の者

を受け入れてはならないという4ヶ条を設けると、中郎将の王駿、王昌、副校尉の甄阜、王尋を匈奴に派遣して、4ヶ条を単于に班ち与えましたが、これを勅書と同じ函に封じて付与し、単于に命を奉じ行わせるようにし、よって故の宣帝の作った約束の封函を回収して還りました。*27

脚注

*5漢代の西域最大の国。新疆・温宿以北、伊黎以南の地。その民は青眼赤須(赤ひげ)で、トルコ族の一種。初め大月氏と共に敦煌・祁連の間にいたが、後に大月氏を破って烏孫国を建国し、漢と和親した。

*26西域の谷の名前。

*27ちくま学芸文庫『漢書7』より。

原文:班四條與單于,雜函封,付單于,令奉行,因收故宣帝所為約束封函還。

名を改める【前漢:平帝】

当時、王莽は、「中国(漢)では2字名をつけてはならない」とするように奏上し、また使者を派遣して、それとなく単于に、

「漢の皇化を慕って1字名とする旨の上書をするなら、必ずや漢は厚い恩賞を加えるであろう」

と言いました。そこで単于がこれに従って、

「幸いにして(漢の)藩臣に備わることを得、秘かに太平の聖制を楽しんでおります。臣の元の名は囊知牙斯と申しましたが、今、謹んで名を知と改めました」

と上書すると、王莽は大いに喜んで太后に申し上げ、使者を派遣して答え諭し、手厚い恩賞を下賜しました。

烏桓(烏丸)を攻める【前漢:平帝】

漢はすでに4ヶ条を班けましたが、その後さらに、護烏桓校尉の使者が烏桓(烏丸)の民に「匈奴に皮布の税を与えてはならない」と告げました。

すると匈奴は、使者に匈奴の民・婦女で烏桓(烏丸)との取引を望む者たちをみな引き連れさせ、烏桓(烏丸)に派遣して税を納めないことを責めると、烏桓(烏丸)はこれを拒んで「『匈奴に税を納めてはならぬ』という天子の詔条に従ったのです」と言いました。

これに匈奴の使者は怒り、烏桓(烏丸)の酋豪を捕らえ縛って吊し上げると、怒った酋豪の昆弟(兄弟)たちは、共に匈奴の使者やその属官を殺害し、その婦女や牛馬を収奪しました。

このことを聞いた単于は、使者を遣わし左賢王の兵を発して烏桓(烏丸)に攻め入り、使者を殺害したことを責めてこれを攻撃すると、烏桓(烏丸)は、あるいは山上に逃げ、あるいは東の塞に入って守りを固めました。

そこで匈奴は大いに烏桓(烏丸)の民を殺害し、その婦女・幼弱な者、千人ばかりを駆り立てて去ると、これを左地に留置し、烏桓(烏丸)に「馬畜・皮布を持って(罪を)贖いに来い」と告げました。

これに烏桓(烏丸)の連れ去られた者たちの親族・2千余人は財物・家畜を持って贖いに行きましたが、匈奴はこれらを受け取りながら、留置した人々を帰しませんでした。

新の印紱を授けられる【新:王莽】

王莽が皇位を簒奪した新の建国元年(9年)、王莽は五威将の王駿と(五威率の)甄阜・王颯・陳饒・帛敞・丁業の6人を遣わして多くの金帛を手厚く単于に贈り、天命を受けて漢に代わった事状を諭告して、(漢の時代は)「匈奴単于璽」であった単于の印の印文を「新匈奴単于章」と改めます。

(新の)将率たちが到着すると、単于は(新の)印紱(印と紱)を授けられ、「(漢の)印紱の返上」を命じる詔を、再拝して受けました。

通訳が進み出て(単于から漢の)印紱を解いて取ろうとすると、単于は掖を挙げてこれを(通訳に)授けようとします。

この時、(単于の)傍らに従う左姑夕侯・蘇が「まだ新の印文を見ていないのですから、しばらく与えてはなりません」と言うと、単于は(漢の印紱を)与えるのをやめ、(新の)使者たちに穹廬(テント状の住宅)の中で待つように請い、祝いの言葉を述べようとしました。

ですが、五威将(王駿)が「(漢の)印紱は時を置かずに返上するように」と言うと、単于は「承知しました」と言って、また掖を挙げて通訳に(漢の印紱を)授けようとします。

これに左姑夕侯・蘇がまた「まだ印文を見ていないのですから、しばらく与えてはなりません」と言いましたが、単于は「何の理由があって印文を変更するというのかっ!」と言い、ついに(漢の)印紱を解いて(新の)将率に奉上(返上)しました。

(単于は)新しい紱を著けましたが、敢えて印を解いては見ず、(将率たちと)夜まで飲食を共にして退出しました。

すると右率*28の陳饒は、他の将率たちに言いました。

「先程、姑夕侯が印文を疑ったため、あやうく単于が(漢の印紱の)返還をやめるところであった。

もし印を見てその印文が改変されていることを知れば、必ずや(漢の)印紱を返すように求めてくるだろうが、これは辞で説得して拒めることではない。

せっかく手に入れたのにまた失ってしまっては、この上もなく(新の)命令を辱めることになる。(漢の)印を打ち砕いて、禍根を絶っておいたほうが良い」

将率たちはみな躊躇ってこれに応じる者はいませんでしたが、果敢な(ことで有名な)燕士である陳饒は、すぐさま斧で(漢の)印を打ち砕いてしまいました。

翌日、単于は果たして右骨都侯・当を遣わして(新の)将率たちに言いました。

「漢が単于に賜りました印は『璽』と言っており、『章』とは言っておりません。また、漢の印には『漢』の字がなく、諸王以下の印には『漢』の字があり『章』と言っております。

今、『璽』の字を削って『新』の字が加えられておりますが、これでは臣下と区別がつきません。願わくは、故の印を返していただきたいと存じます」

すると、将率たちは(打ち砕かれた)故の印を示して、

「(新しい印は)新の皇室が天命に順って制作したもの。故の印は将率たちの手で破壊した。単于は宜しく天命を奉じ、新の皇室の制を奉ずべきである」

と言いました。

当が還って報告すると、単于は「もはやどうすることもできない」と知り、また多くの賂(贈り物)を得たことから、すぐさま弟の右賢王・輿を遣わして馬や牛を贈り、将率たちと共に新に入国して御礼の言葉を述べさせ、その上で上書して、故の通りの印を賜るよう求めることにしました。

脚注

*28五威率の1つ。

烏桓(烏丸)の捕虜の返還を求められる【新:王莽】

将率たちが帰還の途につき、左犁汗王・咸の居地に到着した時のこと。

そこに烏桓(烏丸)の民が多くいるのを見て咸にその事状を問うたところ、咸は「彼らは以前、烏桓(烏丸)を攻めた時に連れ去った者たちであること」をつぶさに話して聞かせました。

これに将率たちが、

「前に封じた『4ヶ条の禁』では、『烏桓(烏丸)の投降者を受け入れてはならない』ことになっている。速やかに還すように」

と要求すると、咸は、

「どうか内々に単于に相談し、(単于の)語を得てから(投降者を)帰すようにさせてください」

と請い、単于は咸に、

「[烏桓(烏丸)の投降者を]塞内から帰せばよろしいでしょうか?それとも塞外から帰せばよろしいでしょうか?」

と確認させました。

将率たちはこれを上聞し、詔の報えによって「塞外から還す」ように伝えました。

西域の混乱【新:王莽】

新に対する怨恨

単于は以前、夏侯藩による漢の領土割譲要求を距み、その後、(漢により)烏桓(烏丸)から税を取ることを禁じられたため、烏桓(烏丸)に攻め入ってその民を略奪したことによって、(漢との間に)釁(不和)が生じていました。

それらに加え、(新により印紱の)印文を改易されたため、(新に)怨恨を抱くようになります。

そこで(単于は)右大且渠・蒲呼盧訾ら10余人に1万騎を率いさせ、烏桓人を護送するという名目で、朔方郡の塞下に兵を閲兵しました。

また、(新の)朔方太守はそのことを(王莽に)上聞(報告)しました。

車師後王の兄・狐蘭支を受け入れる

翌年、西域の車師後王・須置離が匈奴に投降しようと謀ったので、都護(西域都護)の但欽がこれを誅して斬りました。

すると、須置離の兄・狐蘭支は2千余人の民衆と家畜を引き連れ、国を挙げて匈奴に投降し、単于はこれを受け入れます。

狐蘭支は匈奴と共に車師国*19に攻め入って後成*20の長を殺害し、都護の司馬を傷つけて、また引き還して匈奴に入りました。

脚注

*19西域の国の1つ。かつて東トルキスタンに存在したオアシス都市国家。

*20車師の小国の1つ。

戊己校尉の史・陳良らの投降

当時、戊己校尉の史・陳良、終帯、司馬の丞・韓玄、右曲候・任商らは、西域が頗る背叛しているのを見て、また匈奴が大挙して侵入して来ようとしていると聞くと、みな死を恐れ、すぐさま謀って吏卒・数百人を脅し奪い、共に戊己校尉の刁護を殺害し、匈奴の南犁汗王の南将軍に人を遣わして気脈を通じました。

すると匈奴の南将軍の2千騎が西域に入って陳良らを迎え、陳良らは戊己校尉の吏士・男女二千余人の盡くを脅迫・略奪して匈奴に入ります。

韓玄と任商は南将軍の所に留まり、陳良と終帯は直ちに単于庭(匈奴の都)に赴き、(略奪した)人々は別に零吾水の畔に住まわせて、そこで農耕させました。

単于は陳良と終帯を烏桓都将軍と号んで単于の所に留め居らせ、たびたび呼んでは飲食を共にしました。

新の雲中郡に侵入する【新:王莽】

西域都護の但欽が「匈奴の南将軍・右伊秩訾が人衆(大勢の人々)を率いて諸国を寇擊(攻撃)しています」と上書しました。

すると王莽は、匈奴を大いに分裂させて15人の単于を立てようと目論み、中郎将の藺苞と副校尉の戴級に1万騎を率いさせ、多くの珍宝を持って雲中郡の塞下に赴き、呼韓邪単于の諸子を招き誘って、順次単于に任命しようとします。

(藺苞と戴級は)塞(長城)から通訳を出して、右犁汗王・咸、咸の子・登、助の3人を誘い呼ばせ、やって来たところで彼らを脅して、

- 咸を孝単于に任命して安車・鼓車各1乗、黃金千斤、雑繒(絹織物)千匹、戲戟(旗のついた戟)10本を下賜し、

- 助を順単于に任命して黃金5百斤を下賜し、

- 伝馬で助と登を長安に送りました。

また王莽は、藺苞を宣威公に封じて虎牙将軍に任命し、戴級を揚威公に封じて虎賁将軍に任命します。

単于(烏珠留単于)はこれを聞くと怒って、

「先の単于は漢の宣帝の恩を受けていたため負くことができなかった。今の天子は宣帝の子孫でもないのに、どうして(天子に)立つことができようか?」

と言い、左骨都侯と右伊秩訾王・呼盧訾、左賢王・楽を遣わし、兵を率いて雲中郡の益寿塞に入って大いに吏民(役人と民)を殺害しました。この年は新の建国3年(11年)です。

その後単于は左部・右部の都尉、辺境の諸王らに広く告げ知らせ、塞内に侵入して攻撃・略奪させました。

その結果、規模の大きな部隊で1万余、中くらいの部隊で数千、小さな部隊で数百の部隊が(侵入して新の)鴈門太守・朔方太守・都尉を殺害し、数え切れないほどの吏民(役人と民)・家畜を略奪したため、その周辺は次第に損耗していきました。

厳尤の諫言【新:王莽】

王莽は即位すると、府庫(国庫)の富を怙んで権威を立てようとして12部の将率を任命し、郡国の勇士と武庫の精兵(精巧な兵器)を徴発して各所を屯守させ、貨物を辺境に輸送させていました。

ここに来て王莽が、

「30万の衆(軍勢)と3百日分の食料をもって10の道から同時に出撃し、丁令*21の地に匈奴を追い詰め、匈奴の地を分割して呼韓邪単于の15人の子らを単于に立てる」

ことを議論すると、王莽の将・厳尤が「匈奴遠征の困難さ」を指摘して諌めましたが、王莽は聴き入れず、元通り兵器と穀物を輸送させたため、天下は大騒ぎとなりました。

厳尤の諫言・全文

タップ(クリック)すると開きます。

匈奴征伐の失敗例

臣は『(中国は)匈奴の害に悩まされて久しい』と聞いており、また『上世(周以前)において(匈奴を)完全に征伐できた者があったこと』を聞いたことがありません。

また、後世の3家、周・秦・漢もこれを征伐しましたが、みな上策(大成功)を得た者はおらず、周は中策(中成功)を得、漢は下策(小成功)を得、秦は無策(失敗)でありした。

周の宣王は、獫允*22が涇陽まで侵入して来ると、将(尹吉甫)に命じてこれを征伐させましたが、国境から追い出したところで帰還しました(原文:盡境而還)。

(周は)戎狄(異民族)の侵入に際して蚊や虻に刺された時のように打ち払うことだけしかできなかったのです。当時、天下は宣王の獫允*22征伐を称えましたが、これは中策(中成功)と言えます。

漢の武帝は、将を選んで練兵し、装具を約め食料を軽くし*23、辺境の守りに深入りして克ち獲る功績を挙げましたが、その度ごとに胡(匈奴)に報復され、30余年にわたって兵禍が続いたため、中国(漢)は疲弊しました。

匈奴もまた懲り恐れ、天下はその「武」を称えましたが、これは下策(小成功)と言えます。

秦の始皇帝は、(匈奴の侵攻を受ける)小さな恥に耐えられず、民の負担を軽んじて延々万里に及ぶ長城の固めを築き、運輸の行路は辺境より起こって(原文:轉輸之行,起於負海)、国境の備えは完成しましたが、中国(秦)の国内は消耗し尽くし、こうして社稷(国家)は失われました。これは無策(失敗)と言えます。

匈奴征伐が困難な5つの理由

今、天下は「陽九の阨(厄)」に遭い、毎年繰り返される飢饉は西北の辺境が最も酷い状況です。

30万の軍勢と3百日分の食糧とは、東は東海から泰山、南は長江から淮水一帯から徴発して、ようやく備えることができるものです。*25

そのために必要な期間を計算してみれば、一年を費やしてもなお(兵を)集合させることができず、先に徴発された兵の聚居(集居)は雨露に暴され、軍隊は疲弊し兵器は使い物にならなくなってしまいます。これが第1の困難です。

辺境がすでに空虚では、(辺境から)軍糧を調達することはできず、国内の郡国から調達しようとしても長くは続きません。これが第2の困難です。

兵1人の3百日分の食糧を計算してみますと、糒18斛となります。

これは牛の力でなければ運ぶことができず、牛の餌を加えれば20斛となり、非常に重くなります。

胡(匈奴)の地は沙鹵(塩分を含む砂漠)で、その多くは水や草に乏しく、昔と同じ方法では出陣して百日に満たないうちに必ずや牛は全滅し、多くの食糧が残っていたとしても、人ではそのすべてを背負うことができません。これが第3の困難です。

また、胡(匈奴)の地の秋・冬はとても寒く、春・夏はとても風が強く、(寒さを防ぐために)たくさん持参した釜・鍑*26・薪・炭は重すぎて運ぶことができず、糒を食べ水を飲んで四季を過ごすことになり、軍隊には疫病の心配があります。

故に前世(前王朝)において胡(匈奴)征伐が百日を超えなかったのは、長期戦を嫌ったからではなく、長期戦をする力がなかったからなのです。これが第4の困難です。

輜重(軍需物資)を自ら運んで軽装の精兵が少なくなれば、素早い行軍ができないため、逃走する虜(匈奴)に追いつくことができません。

また、運良く虜(匈奴)に遭遇することができても輜重(軍需物資)に煩わされ、もし険阻な地形に出逢えば後馬の銜と前馬の尾が接近しすぎて、虜(匈奴)に前後を遮断される危険を予測することができません。これが第5の困難です。

このような理由から、民の力を大いに用いたとしても、必ずしも功績を立てられる訳ではありません。臣は伏してこれを憂えます。

今、すでに兵を発したからには、宜しく先発の部隊を縦って、臣・尤らに命じて深く攻め入って霆擊(一気に擊つこと)させ、胡虜(匈奴)を懲り恐れさせなければなりません。

脚注

*22匈奴以前に中国の北方に割拠していた異民族。儼狁、獫狁とも。

*23原文:約齎輕糧。

*24世界の終末を意味する陰陽家の用語。陰陽家は陰陽五行思想を基にした王朝交替説を説いた。

*25原文:發三十萬眾,具三百日糧,東援海代,南取江淮,然後乃備。

*26吊り下げて煮炊きする口の大きい釜。

脚注

*21北方異民族の1つ。丁零。モンゴル高原北部や南シベリアに住んでいたテュルク系遊牧民族。

匈奴の侵入【新:王莽】

(匈奴の右犁汗王・)咸は王莽によって孝単于の号を受けると、塞から馳せ出て庭(単于庭)に帰り、(王莽に)脅された事状を単于(烏珠留単于)につぶさに報告しました。

単于は改めて咸を於粟置支侯としましたが、この官は匈奴の中でも卑賎な官でした。

その後、(王莽が順単于に任命した)助が病死したため、王莽は助の代わりに登を順単于とします。

厭難将軍・陳欽と震狄将軍・王巡が雲中郡の葛邪塞に駐屯しました。

この時、匈奴はしばしば辺境に侵入して(新の)将率・吏士を殺害し、甚だ多くの民と家畜を略奪していました。

(陳欽と王巡が)捕らえた虜(匈奴)の生口(奴隷)に調べ尋ねたところ、みな「孝単于・咸の子・角がしばしば侵入しているのだ」と答えたので、陳欽・王巡の両将軍はこのことを(王莽に)上聞します。

新の建国4年(12年)、王莽は諸蛮夷を集め、長安の市で咸の子・登を斬りました。

(新の)北方の辺境には(漢の)宣帝以来、数代にわたって(匈奴の侵入を知らせる)煙火の警報が見られず、民は繁栄し牛馬が野に満ちていました。

ですが、王莽が匈奴を乱し(匈奴と)事を構えるに及んで、(新の)辺境の民(の多く)は、あるいは殺害され、逃亡し、繋がれ、捕らえられましたが、12部の兵はずっと駐屯したまま出陣せず、吏士は罷弊して、数年の間に北方の辺境は空虚となり、野には人骨が暴されたままとなりました。

烏珠留単于の死【新:王莽】

新の建国5年(13年)、烏珠留単于が立って21年で亡くなると、匈奴の政事を取り仕切っていた大臣の右骨都侯・須卜当は、右賢王・輿(の継承順位)を飛び越えて、(王莽によって孝単于に任命された)咸を立てて烏累若鞮単于としました。

須卜当は王昭君*27の女、須卜居次・雲*28の婿で、雲が常々中国との和親を望んでおり、また元々咸とは親密で、咸が前後に王莽によって孝単于に任命されたことを見て、ついに輿(の継承順位)を飛び越えて、咸を烏累若鞮単于に立てたのでした。

脚注

*27王昭君は、漢の元帝によって「漢氏の婿となり親善する」ことを申し出た呼韓邪単于に下賜しされた。寧胡閼氏。閼氏は単于の后妃の称号。匈奴部族中の特定の数氏族から選ばれるのが原則であった。

*28原文:匈奴用事大臣右骨都侯須卜當,即王昭君女伊墨居次云之婿也。

居次は漢の公主に同じ。単于の女の号。前述に合わせて須卜居次とした。ちくま学芸文庫『漢書7』匈奴伝下の訳注にも「須卜居次の誤りか」とある。

スポンサーリンク

【後漢・三国時代の異民族】目次