三国志を読んでいると、自己紹介をするときに必ず「姓は劉、名は備、字を玄徳と申します」と、姓・名・字を分けて名乗ります。なぜそんな回りくどい名乗り方をするのでしょうか?それぞれの意味と呼び方のルールをご紹介します。

スポンサーリンク

目次

古代中国の名前の種類

現在の日本では生まれてすぐに名前がつけられて、基本的にその名前を一生名乗ることになりますよね。ですが、当時の中国の人たちはいくつかの名前を使い分けていました。

まずは、その種類をみてみましょう。

幼名(ようみょう)

幼名は、生まれてすぐつけられる名前のことです。史書に記載される例はあまり多くはありません。

当時は現在のように衛生環境も良くありませんでしたので、生まれてすぐに亡くなってしまうことも少なくありませんでした。そのため中国ではつい数十年前まで、生まれてすぐにちゃんとした名前をつけていなかったそうです。

また、あえて縁起の良くない名前をつけて魔除けの意味を持たせることもありました。

『三国志』の中で幼名がよく知られている人物に、曹操と劉禅がいます。

曹操の幼名「阿瞞」

曹操の幼名として有名な「阿瞞」ですが、実は「瞞」という字には「あざむく・だます」という意味があります。

『魏書』武帝紀の注に引かれている『曹瞞伝』には、

「太祖(曹操)は一名を吉利と言い、幼時の字を阿瞞と言った」

とありますので、本当の幼名は吉利ということになります。

劉禅の幼名「阿斗」

劉禅の母親である甘夫人は、妊娠中に北斗七星を飲み込む夢をみます。そこで、生まれてきた子供は北斗七星の生まれ変わりに違いないと「阿斗」と名付けられました。

ですが、成長した劉禅の無能ぶりから「阿斗」は「ばか者・あほう・ろくでなし」の代名詞となってしまいました。

姓(せい)

姓は自分の出自、どの一族に属するのかを示すものです。

また、当時は同じ姓の人が多かったので、自己紹介をするときに同時に出身地を伝えるのが普通でした。

諱(いみな)・名(な、めい)

名は個人を特定するためのもので、正式には諱と言います。ですが、現在の日本で使う名前とはその重みが違います。

当時の中国においては、諱はその人物の霊的な人格と強く結びついたものであり、諱を呼ぶことによって、その人の霊的人格を支配できると考えられていました。

そのため、諱で呼びかけることは親や主君にしか許されない非常に無礼なこととされていたのです。

特に皇帝の諱は、その文字が一般の名称に使われていた場合にも、別の文字に置きかえられて皇帝の諱を口にすることが避けられていました。

字(あざな)

諱を使うことが無礼になってしまうと、日常生活がとても不便ですよね。そのため、日常的に失礼にならずに呼び合うために「字」ができました。

そのため、字で呼ぶことには尊敬や親しみの気持ちが含まれます。

また、字は成人したときに親や目上の人につけてもらうか自分で名乗りますが、その多くに一定の法則がみられることがあります。

女性にも字があり、諱はさらに厳重な秘密とされていて、場合によっては夫にも明かされないことがありました。

三国志に登場する女性の多くが「○氏」というように諱が伝わっていない理由の一つかもしれませんね。

スポンサーリンク

名前の呼び方のルール

このように色々とややこしい当時の名前ですが、名前を呼ぶときには、さらにいくつかのルールがあります。

姓・諱・字(あざな)を続けて呼ばない

例えば関羽の場合、姓は関、諱は羽、字は雲長となりますが、関羽を呼ぶ場合は、

- 関羽

- 羽

- 雲長

- 関雲長

のどれかになります。

基本的に「関羽雲長」と続けて呼ぶことはありません。

これは、例えば芸能人の「タモリ」さんのことを「森田一義タモリ」と呼んでいるようなもので、単におかしな呼び方なのです。

名前の呼び方と人間関係

姓・諱で呼ぶ

相手に敬意を払わない呼び方。

親が子を、主君が臣下を呼ぶときなどに使われます。自分に敵対する人物を呼ぶときにも使います。

字で呼ぶ

同僚や友達など対等の関係で、相手に敬意や親しみを込めて呼ぶ場合に使われます。

『三国志演義』で劉備は、義兄弟である関羽や張飛を呼ぶときにも「関羽」「張飛」と呼んでいますが、軍師として迎えた諸葛亮に対しては「孔明」と字で呼んで、先生として敬っている心情を表しています。

官職で呼ぶ

相手が官職に就いている場合、字で呼ぶことも少し失礼になりますので「姓・官職名」で呼びます。

劉備を劉豫州、曹操を曹丞相と呼ぶのがこれにあたります。

現在の日本でも、上司を「○○さん」と呼ぶのは少し失礼ですよね。「○○課長」「○○部長」と呼ぶ方が敬意を払った呼び方になるのと同じです。

また、自分で名乗るときは謙虚な態度を示すため、字を使わずに「姓・諱」を使います。

一般に通用している中国人の名前は「姓・諱」であるのが基本ですが、有名どころでは、伍子胥(諱は員)、項羽(諱は籍)や、近代の蒋介石も介石は字で、諱は中正と言い、台湾では蒋中正と呼ぶ方が一般的です。

スポンサーリンク

字(あざな)の法則

字をつける上で、こうしなければいけないという厳格な決まりはありません。ですが、一定の法則が見られることがあります。

諱(いみな)を連想させる字(あざな)

字には諱を連想させる文字があてられることが多くあります。

例えば諸葛亮の場合、姓は諸葛、諱は亮、字は孔明となります。

諱の「亮」と字の「明」の文字は、どちらも「明るい」という意味を持ちます。

また、周瑜の場合、姓は周、諱は瑜、字は公瑾となります。

諱の「瑜」と字の「瑾」の文字は、どちらも「美しい玉」という意味を持ちます。

兄弟の序列、伯仲叔季

字をつけるときに、兄弟の順を表す文字をあてることがあります。

例えば、孫堅の息子の場合、

- 長男:孫策、字は伯符

- 次男:孫権 、字は仲謀

- 三男:孫翊 、字は叔弼

- 四男:孫匡 、字は季佐

と、伯・仲・叔・季の文字をあてて兄弟の順を表しています。また「季」の文字には末っ子の意味がありますが、さらに子供ができたときは「幼」の字があてられます。

5人の兄弟がみんな優秀と称えられた「馬氏の五常」のうち、馬良と馬謖以外の兄弟は正史に記録されていませんが、馬良の字が季常、馬謖の字が幼常であることから、それぞれ四男と五男であることが推測できます。

ただし、父方の従兄弟の息子も自分の息子と同じように数えることもあるので、従兄弟に先に子供が生まれていたら、長男であっても「仲」や「叔」が使われることがあります。

長男にはその他に「元」や「初」、側室の長子の場合は「孟」の文字がつくこともあります。また、次男に「公」をあてる例も多いと言われています。

このように、当時の人たちの名前の呼び方やつけ方にはたくさんのルールがあります。

これらを理解した上で少し注意して『三国志』を読んでみると、新しい発見があって面白いかもしれませんね。

諸葛亮

諸葛亮このほかにも、私の臥竜や龐統の鳳雛などの呼び名もあるので、混乱せぬように気をつけるのですよ。

「姓」の項目に「現在の日本の姓せい(名字)と同じですね。」とありますが、これは間違いではないでしょうか?

日本人の「本姓」と「名字」は別物です。

みなもと「の」よしつね

たいら「の」きよもり

ふじわら「の」ふひと

おだのぶなが

はしばひでよし

とくがわいえやす

例外もありますが、基本的には「の」が入るのが「本姓」で、入らないのが名字です。

徳川家康のフルネームは、

「徳川二郎三郎源朝臣家康」です。

「徳川」が名字で、「源」が本姓です。

地名などを自分たちが勝手に名乗るものが「名字」です。

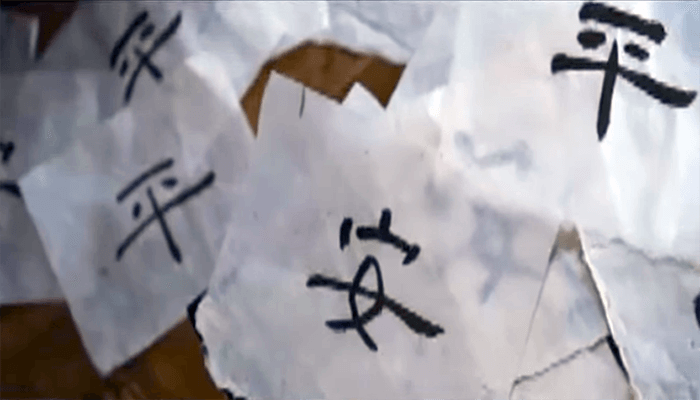

「源」「平」「藤原」「橘」のような、天皇さまから頂いたものだったり、元からの民族名だったりするものが「本姓」です。

血統で決まるのはコレです。

本来は子孫しか名乗れないものです。

佐藤さんの本姓は大抵「藤原」です。

鈴木さんの本姓は大抵「穂積」です。

「鈴木武」という人がいたとしたら、本来の日本の文化では、正式な場面で使う名前は、「穂積武」です。

徳川家康も、「源家康」として将軍になっています。

「日本人は名字たくさんだけど、中国人はほとんどの人が上位何個かの名字!!」

という間違った主張をする人がいますが、

日本人も、本姓で見ると、藤原、源、平がかなり多いはずです。

本姓は、男系で受け継ぐことが多かったみたいですが、母方の本姓を名乗ることも出来たみたいです。

養子、猶子になって変えることもあったみたいです。

系図の偽造も多かったみたいです。

なので、どうしても名門の藤原、源、平が多くなります。

日本人も、本姓でいうと中国と似たようなな状況です。

中国の文化は知識がありませんが、中国人の「姓」は、日本人の「本姓」に近いと思います。

読みやすくなるように改行してるのに反映されないって、すげー辛いw

スパムコメントみたいになっちゃうじゃん…

一般的に分かりやすくなると思ったのですが、厳密に言うとおっしゃる通りですね。

「現在の日本の姓せい(名字)と同じですね。」

の部分は削除しました。

ご指摘ありがとうございました。

今後とも、当サイトをよろしくお願い致します。