後漢・三国時代の異民族の内、西域に分類される蛮夷の基本情報と、西域諸国の個別記事へのリンクページです。

スポンサーリンク

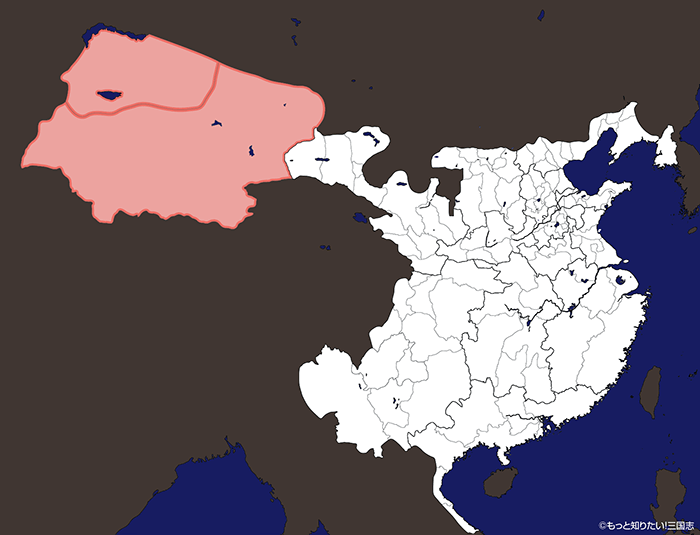

西域の領域

西域(後漢時代)

領域

西域都護府

前漢・武帝の時代、漢は匈奴を制することを計画しますが、匈奴が西国を従え南羌と結ぶことを憂えていました。そこで河西の地に標識を立て、酒泉郡・張掖郡・敦煌郡・武威郡の4郡を列ねて玉門関を開くなど、西域諸国と通じることによって匈奴を南羌・月氏から隔絶させます。

これにより単于は後援を失い遠く逃れ去って、砂漠の南には匈奴の王庭(朝廷)はなくなりました。

西域は前漢・武帝の時に初めて交通を開始し、元は36ヶ国ありましたが、その後次第に分かれて50余ヶ国となり、みな匈奴の西、烏孫の南に位置していました。

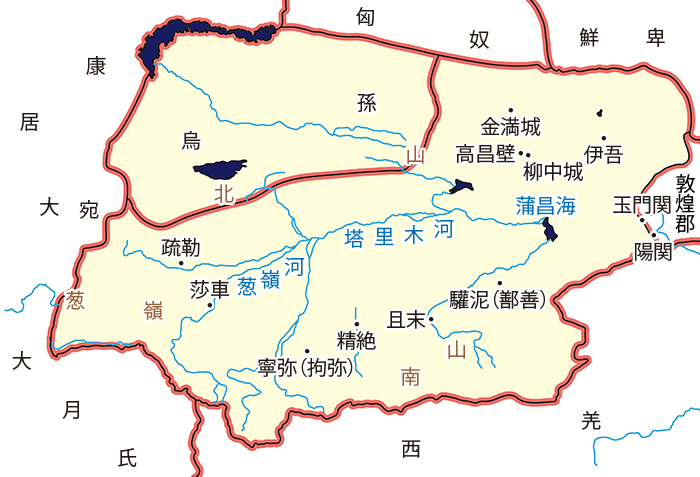

西域の諸国で漢に内属した諸国は、東西6千余里(約2,580km)、南北千余里(約430km)。東は玉門関・陽関から西は葱嶺(パミール高原)に至り、東は匈奴、北は烏孫と接し、また南北に大山があり、中央に河(塔里木河)があります。

南山は東の涼州・金城郡に出て、漢の南山と連なっています。

西域のの河には2つの源流があり、1つは葱嶺山*1から出て東に流れ、1つは于闐国(于窴国)*2の南山から出て北に流れ、葱嶺河*3と合流して、東の蒲昌海*4に注いでいます。

蒲昌海*4はまたの名を塩沢と言い、玉門関から3百余里(約129km)の所にあり、その面積は3百里四方で、水位は一定していて冬・夏にも増減せず、水はすべて地下に潜行して南方の積石山に出て、中国の黄河となります。

涼州・敦煌郡から西の玉門関・陽関を出て鄯善国を抜け、北の伊吾まで通じる道は千里(約430km)、伊吾から北に向かって車師前部(車師前王国)の高昌壁*5まで通じる道は1,200里(約516km)、高昌壁*5から北に向かって後部(車師後王国)の金満城*6まで通じる道は5百里(約215km)あります。これが西域の門戸(入り口)であり、そのため戊己校尉*7が代わる代わる駐屯しました。

脚注

*1パミール高原とクンルン山脈・カラコルム山脈西部の各山の総称。

*2新疆ウィグル自治区・和田の南西。

*3新疆ウィグル自治区・葉爾羌河。

*4新疆ウィグル自治区・羅布泊。

*5新疆ウィグル自治区・吐魯番市南東の高昌故城。前漢の元帝期に作られた軍事基地。戊己校尉*7が置かれた。

*6新疆ウィグル自治区・チタイの北西。

*7『後漢書』西域伝に「元帝はまた戊・己の2つの校尉を置き」とあり、戊校尉と己校尉の2校尉の総称が戊己校尉であると思われる。

南道と北道

鄯善国から葱嶺山*1を越えて西の諸国に出るには2つの道があります。

南山の北、塔里木河に沿って西に向かい、莎車国に至る道が南道です。南道から西の葱嶺山*1を越えれば、(西域の領域外の)大月氏国*8・安息国[パルティア王国(古代イラン)]に出ます。

車師前王庭(車師前王の宮廷)から北山に随い、塔里木河に沿って西に向かい、疏勒国に至る道が北道です。北道から西の葱嶺山*1を越えれば、(西域の領域外の)大宛国(フェルガナ盆地)・康居国(キルギス草原)・奄蔡国(クリミア半島)に出ます。

玉門関を出て、鄯善国・且末国・精絶国を経由し、3千余里(約1,290km)で拘弥国に至ります。

脚注

*1パミール高原とクンルン山脈・カラコルム山脈西部の各山の総称。

*5前漢の元帝期に作られた軍事基地。戊己校尉*7が置かれた。

*7『後漢書』西域伝に「元帝はまた戊・己の2つの校尉を置き」とあり、戊校尉と己校尉の2校尉の総称が戊己校尉であると思われる。

*8新疆ウィグル自治区西部のイリ河流域及びそれより西の地区。後に中央アジアのアムール川上流一帯に遷り、今日に至る。王治(王の治所)・監氏城はアフガニスタンのマザーリシャリーフ。

中国との関係

西域にはおよそ50の国があり、

- 訳長

- 城長

- 君

- 監

- 吏

- 大禄

- 百工(百長?)

- 千長

- 都尉

- 且渠

- 当戸

- 将

- 相

から侯・王に至るまでみな漢の印綬を佩び、(漢から印綬を賜った者は)およそ376人いました。

また、康居国・大月氏国・安息国・罽賓国・罽賓国・烏弋山離国の種属らは、みな漢と絶遠の地にあることから、この数には含まれていません。これらの国が貢物を献じに来ればお互いに報い合いましたが、催促や記録をして総領(監督・支配)することはありませんでした。

西域諸国にはそれぞれに君長がおり、兵は多いが分かれていて弱く、統一もなく、匈奴に属してはいてもお互いに親しみ付き従うことはありませんでした。また、匈奴は西域諸国から馬や家畜、旃罽を得ることはできましたが、彼らを統率して進退を共にすることはできませんでした。

西域は漢と隔絶しており道程も遠かったので、漢は西域を得ても利益にならず、棄てても損害にならず、盛徳は漢にあって、西域から得る物はないと考えていました。

後漢・光武帝の建武年間以来、西域は漢の威徳を思い、みな漢に内属することを楽しみましたが、鄯善国・車師国などの小邑は、国境が匈奴に迫っているため、それでもなお匈奴に束縛されていました。

また大国である莎車国・于闐国の属は、しばしば使者を遣わして漢に人質を置き、都護(西域都護)に所属することを願いましたが、聖上(光武帝)は遠く古今を覧て、時宜に従って束縛はしても絶たず、また請われてもまだ許可しませんでした。

関連記事

スポンサーリンク

風土・風俗

風土

伊吾の地は五穀・桑麻・蒲萄の栽培に適し、またその北には柳中城があり、みな膏腴(肥沃)な土地であるため、漢は常に匈奴と車師・伊吾の地を争って、西域を制圧しました。

風俗

西域の諸国は概ね民が土着し、城郭と耕田・家畜があって、匈奴や烏孫とは風俗が異なります。

スポンサーリンク